高額療養費

高額療養費の支給

1カ月(同じ月内)の医療費の自己負担が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。

自己負担限度額は、個人単位を適用後に世帯単位(同じ世帯で、後期高齢者医療制度に加入している方のみ)を適用します。また、医療機関での支払いは、窓口ごとに自己負担限度額までとなります。

自己負担限度額(月額)

|

所得区分 (注1) |

自己負担 割合 |

外来+入院 |

|

|---|---|---|---|

|

現役並み 所得者Ⅲ |

3割 |

252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |

|

|

現役並み 所得者Ⅱ |

3割 |

167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |

|

|

現役並み 所得者Ⅰ |

3割 |

80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |

|

|

外来(個人単位) |

外来+入院(世帯単位) |

||

|

一般Ⅱ |

2割 |

18,000円(注3)(注4) |

57,600円 〔44,400円〕 (注2) |

|

一般Ⅰ |

1割 |

18,000円(注4) |

57,600円 〔44,400円〕 (注2) |

|

区分Ⅱ |

1割 |

8,000円(注4) |

24,600円 |

|

区分Ⅰ |

1割 |

8,000円(注4) |

15,000円 |

注1 所得区分の詳細は、下の「所得区分について」ページを参照してください。

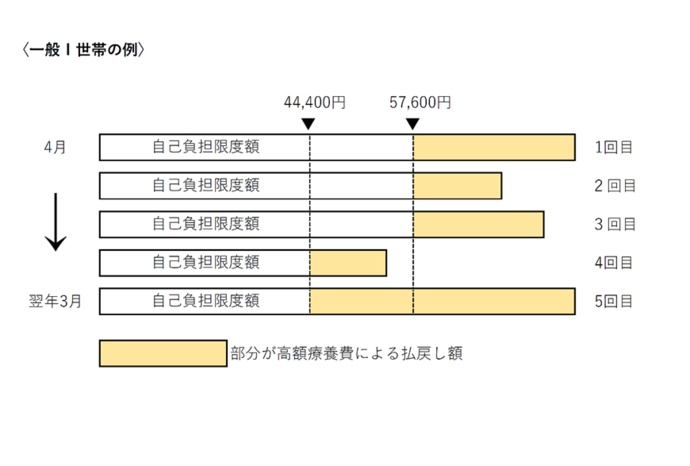

注2 〔 〕内の金額は、過去12カ月間に高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降(多数回該当)から適用される限度額です(ほかの医療保険での支給回数は通算されません。)。「外来(個人単位)」の限度額による支給は、多数回該当の回数に含まれません。ただし、「現役並み所得者」の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯単位)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含まれます。

注3 令和7年9月30日まで(2割負担施行後3年間)は激変緩和措置として、18,000円または、「6,000円+(総医療費-30,000円)×10%」のいずれか低い方を適用します。総医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。

注4 計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日)のうち、所得区分が「一般Ⅰ・Ⅱ」または「区分Ⅰ・Ⅱ」であった月の外来の自己負担額の年間上限額は144,000円となります(基準日時点〔計算期日の末日〕で所得区分が「一般Ⅰ・Ⅱ」または「区分Ⅰ・Ⅱ」である方が対象)。

75歳の誕生日の特例

月の途中で75歳の誕生日を迎える方は、誕生月については、誕生日前に加入していた医療保険制度(国民健康保険・被用者保険)と誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額を、それぞれ本来額の2分の1に減額します。(※1日生まれの方を除く)

※ 1日生まれの方など、75歳の誕生月に加入している医療保険が後期高齢者医療制度のみの場合は対象外となります。

多数回該当について

過去12カ月以内に、同じ世帯で3回以上高額療養費に該当(外来の限度額のみ超えた月は除く)したときは、4回目からは上記「自己負担限度額(月額)」の注2の限度額を超えた分が支給されます。

高額療養費の申請方法

通常の場合、給付の対象となった診療月の3~5カ月後に申請のご案内と申請書をお送りしますので、申請のご案内に記載されている内容に沿って申請をしてください。申請をしてから2~4カ月後に指定の口座に振り込まれます。

一度申請をしていただくと、次回からは診療月の3~5カ月後に自動的に指定の口座に振り込まれます(振込先の口座を変更するときは、お住まいの市(区)町村の窓口に申請が必要です)。

令和7年10月からマイナポータル等で登録した公金受取口座を給付の際の振込先として選択できるようになりました。

※業務効率化を図るため、申請書の一部については民間企業に業務委託を行っております。そのため申請書の提出先が、委託先企業所在地である県外の場合があります。

※対象月から5カ月以上たっても申請のご案内が届かない場合は、お住まいの市(区)町村の後期高齢者医療担当窓口にお問い合わせください。

※高額療養費は、医療機関から送付される「診療報酬明細書」に基づいて支給を行うため、「診療報酬明細書」の送付が遅れている場合には、申請のご案内が届くのが遅くなる場合があります。

※申請のご案内が届いてから2年を過ぎると、原則として時効となり、申請ができなくなります。

申請に必要なもの

- 個人番号(マイナンバー)、被保険者番号に関する書類

(下記「本人確認」のページをご覧ください。) - 振込先が確認できるもの(預金通帳等) ※公金受取口座をご指定の場合は不要です。

- 被保険者以外の振込先口座を指定する場合は、被保険者の印かん(朱肉を使用するもの)

- 成年後見人などが選任されている場合は、登記事項証明書などの写し

相続人等が申請する場合

- 申請者(相続人等)の本人確認をするための書類

- 相続人等であることを証明する書類(戸籍謄本の写し、公正証書 等)

※お亡くなりになった方と住民票上で同世帯の場合、書類を省略できることがあります。 - 振込先が確認できるもの(銀行の預金通帳等)

- 申請者(相続人等)の印鑑(朱肉を使用するもの)

- 資格確認書 ※お持ちいただくことが可能な場合のみ。

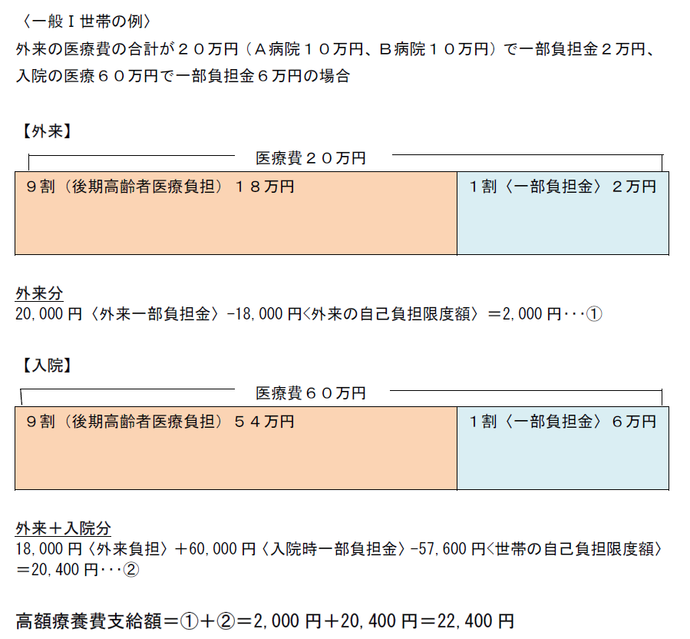

高額療養費の計算方法

(1) 月の初日から末日までの1カ月の受診について計算されます。

(2) 同じ世帯内に被保険者が複数いる場合は合算されます。

(3) 病院・診療所など、診療科の区別なく合算されます。

(4) 入院時の食事に係る食事療養標準負担額や差額ベッド代など、保険診療の対象とならないものは高額療養費の計算には入りません。

(5) 療養費(払い戻しが受けられる医療費)の自己負担分は、高額療養費の対象となる場合があります。

高額療養費(外来年間合算)の支給

計算期間(毎年8月1日~翌年7月31日)のうち、所得区分が「一般Ⅰ・Ⅱ」または「区分Ⅰ・Ⅱ」であった月の外来の自己負担額(月間の高額療養費の支給がある場合、その支給額を差し引いてもなお残る自己負担額)の合計が144,000円(年間限度額)を超えた場合、その超えた分が高額療養費(外来年間合算)として払い戻されます。

なお、基準日時点(計算期間の末日)(注1)において「一般Ⅰ・Ⅱ」または「区分Ⅰ・Ⅱ」である方が対象です。

令和7年12月から、マイナポータル等で登録した公金受取口座を給付の際の振込先として選択できるようになります。

年間の自己負担限度額

|

所得区分 |

自己負担割合 |

年間の自己負担限度額 |

|

|---|---|---|---|

|

一般Ⅱ |

2割 |

144,000円 |

|

| 一般Ⅰ | 1割 | ||

|

区分Ⅱ |

1割 | ||

|

区分Ⅰ |

1割 | ||

注1 計算期間の基準日は、原則、7月31日です。ただし、計算期間の途中で後期高齢者医療保険の資格を喪失した場合は、喪失日の前日が基準日となります。

注2 所得区分の詳細は、下の「所得区分について」ページを参照してください。

注3 計算期間のうち、自己負担割合が「3割」であった月の自己負担額は、計算の対象となりません。

高額療養費(外来年間合算)の申請方法

給付の対象となり、新規に申請が必要な方には、毎年12月上旬に申請のご案内と申請書をお送りしますので、申請のご案内に記載されている内容に沿って申請をしてください。申請をしてから2~4カ月後に指定の口座に振り込まれます。

以前に月間の高額療養費の申請をされた方や、年間の高額療養費(外来年間合算)の申請をされた方については、一度申請をしていただくと、次回からは自動的に指定の口座へ振り込まれるため、新たな申請は必要ありません。

なお、計算期間中に新たに被保険者になった方は、以前加入していた医療保険から自己負担額証明書を入手のうえ、申請をしていただく必要があります。

※被保険者がお亡くなりになっている場合等、一度申請をしていただいていても、再度新たな申請が必要な方につきましては、申請書をお送りします。

※申請のご案内が届いてから2年を過ぎると、原則として時効となり、申請ができなくなります。

窓口負担割合が2割となる方への配慮措置について

窓口負担割合が2割となる方への配慮措置については、下記リンクのページをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

給付課給付係

〒221-0052 横浜市神奈川区栄町8-1 ヨコハマポートサイドビル9階

電話:045-440-6700 または 0570-001120 ファクス:045-441-1500

保険証(加入・返却)

保険証(加入・返却) お医者さん等にかかるとき

お医者さん等にかかるとき 保険料について

保険料について 給付の内容

給付の内容 健康診査等

健康診査等 各種手続き(申請方法・様式集)

各種手続き(申請方法・様式集) よくある質問

よくある質問 困ったときは(相談窓口)

困ったときは(相談窓口)